Cet article vous est proposé par Auxane.

1 – Un préambule culinaire et géopolitique

Salut les campeurs et haut les coeurs ! N’oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd’hui !

Cette introduction, déjà utilisée sans aucune vergogne par mes soins en préambule d’un article de blog il y a moins d’un mois (tout fout le camp), reflète correctement notre début de journée, si ce n’est que nous n’avons pas de bottes. En revanche, ça va effectivement cailler sévère aujourd’hui, et je ne parle pas du temps mais du lait, car nous nous dirigeons à bonne vitesse vers le village de GRUYERES. Et qui ne connaît pas la célèbre AOP fromagère suisse au lait cru, tirant son nom de la région éponyme ? Le roi des fromages s’y fait presser et cuire la pâte depuis belle lurette. Précisons immédiatement qu’il ne possède pas de trous, cette caractéristique étant l’apanage d’un imposteur, un vulgaire imitateur, que dis-je un usurpateur, j’ai nommé : le gruyère français. La confusion est entretenue par le fameux dicton « troué comme un gruyère », vicieusement utilisée par ces chenapans de mangeurs de grenouille pour tenter de s’attribuer les mérites du noble fromage suisse.

Notez bien que je n’ai aucun grief envers le gruyère français, mais j’espère me faire bien voir si ce blog tombe entre les mains des fonctionnaires de l’immigration suisse à l’occasion d’une hypothétique installation transalpine de ma personne.

Réconcilions tout le monde par un plot-twist bien connu d’Hollywood : l’appellation « gruyère » est bien apparue en Suisse dans la région fribourgeoise qui héberge l’actuelle AOP, mais s’est exportée outre-Alpes, en Savoie, en compagnie d’immigrés fribourgeois et de leurs compétences en fabrication de fromage, à une époque lointaine où les habitants de Suisse allaient chercher argent et succès en France, et pas l’inverse. Ainsi une autre lignée de gruyères est née et a lentement divergé de ses caractéristiques initiales. On peut donc estimer que le gruyère suisse est un peu le papa, ou du moins le grand frère du gruyère français, et maintenant que toute la lumière est faite, tout le monde peut donc se tomber dans les bras et se pardonner les rancoeurs passées, enfin je crois que c’est comme ça que ça se passe dans les films.

2 – La douceur gruérienne

Cette fastidieuse mais nécessaire clarification du contexte fromager étant faite, nous approchions du petit village de Gruyères à travers des paysages qui se suissifiaient à une vitesse déconcertante. Nous traversions des palanquées de collines à l’herbe toujours plus verte et de montagnes aux sapins toujours plus pointus, des troupeaux de chalets de bois et de vaches broutant au son de leurs cloches pour fabriquer fissa le bon lait nécessaire au fromage susmentionné. Le paysage s’escarpisait pas mal aussi, méritant son nom de pré-Alpes (une pré-Alpes est un peu aux Alpes ce que le pré-ado est aux ados : moins grand, moins froid, moins sec et un peu plus family-friendly). Nous avons laissé le camping-cloush au parking de LA MAISON DU GRUYERE (foreshadowing), pris nos petits sac à dos et en route. Le chemin vers le vieux village traversait d’abord une voie ferrée avant de serpenter vers les hauteurs. Nous avons rêveusement regardé un petit train se perdre dans les environnantes collines, comme dans un film du studio Ghibli.

Nous avons croisé des vaches extrêmement photogéniques, qui avaient l’air de vivre leur meilleure vie, c’est à dire selon ma définition personnelle : buller dans l’herbe sans travailler en regardant les montagnes avec les coupines. Achille a d’ailleurs fortement suspecté que ce soient des animatroniques financés par l’office du tourisme local.

Gruyères a étalé ses maisons médiévales et sa chtiote rue toute mimi sous nos yeux charmés, ainsi que sous les yeux charmés des 2574 autres touristes environnants.

Nous nous sommes (un peu) extirpés de la foule en montant au chateau de Gruyère, tout en rondeurs, en pierres crèmes et en tuiles hexagonales, qui veille sur la vallée avec une tranquilité débonnaire. Après avoir constaté du haut du chemin de ronde qu’aucune tentative d’invasion n’était en cours sur la région de La Gruyère (déçus mais pas surpris), nous avons continué notre balade sous un timide soleil. L’air était doux, les oiseaux chantaient, les feuilles des arbres bruissaient doucement sous une brise tiède, pendant que nos pas foulaient les pierres centenaires pavant les ruelles discrètes ; seul le murmure des fontaines troublait la quiétude environnante. Un sentiment profond de félicité et de sérénité emplissait notre esprit, alors que nous retrouvions innocence, candeur, et paix.

…

AH ! VOUS Y AVEZ CRU HEIN ! TIME TO WAKE UP BITCHES ! BIENVENUE DANS UN UNIVERS DE SANG, DE MORT ET DE PERVERSION, VOS PIRES CAUCHEMARS PRENNENT FORME ET L’HORREUR GROUILLANTE PARASITE VOTRE ESPRIT MALADE :

3 – Le musée H. R. Giger : horreur et tremblements

Alors. Hem.

Nous avons visité un musée, c’était bien. Après nous sommes repartis.

4 – Petite balade en bord de rivière

Après négociation avec mes comparses, j’ai obtenu la publication d’une version du chapitre 3 en lieu et place de sa totale censure. Il va de soi que ce texte a été modéré pour permettre une lecture au public cible de ce blog (coucou les parents). Eléonore, si tu me lis, contacte moi directement pour la version PEGI-18.

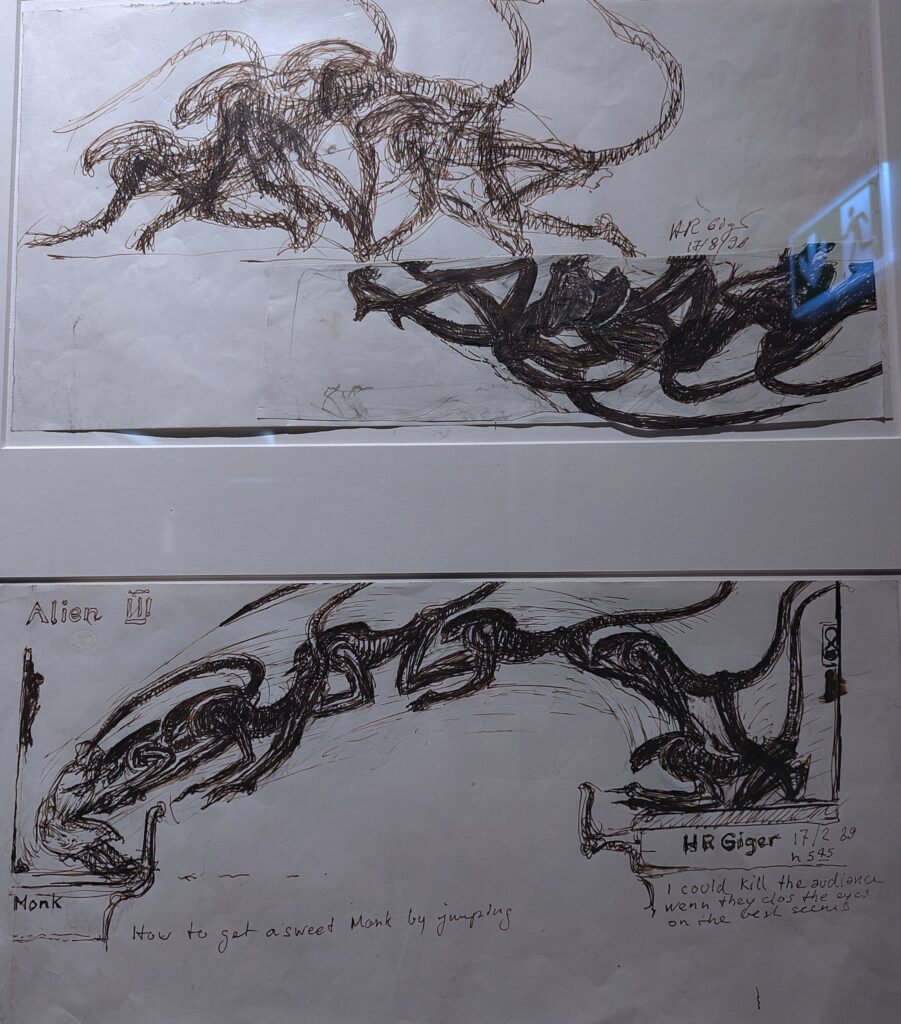

Donc H. R. Giger (1940-2014) est un artiste, designer et plasticien suisse. Il est dénommé Hans Ruedi de son petit nom, ce qui évoque un lapin malicieux ou un farfadet du folklore allemand : la confusion est classique mais regrettable. Giger doit une partie de sa notoriété au fait d’avoir créé les design et effets visuels (oscarisés) du film Alien, et notamment el famoso xénomorphe, présent en quatre (4) exemplaires grandeur nature dans le musée. Au delà de ses travaux autour du film, le musée expose de nombreuses oeuvres, peintures, sculptures, dessins et meubles de l’artiste où l’on peut s’imprégner (brr) de son univers créatif et visuel, et après réflexion, nous sommes tombés d’accord sur un point : le monsieur n’avait pas l’air d’aller très bien.

Nous sommes accueillis sur le parvis du musée par une statue de boss-baby à grosses lunettes qui n’a pas l’air d’humeur à rigoler. Il est recroquevillé sur la pointe des pieds sur le muret de l’entrée, et tient une brosse à dent électrique devant son oeil (ok c’est pas vraiment une brosse à dent électrique mais ça y ressemble), ce qui donne l’impression qu’il vous dit un genre de « meh ! mon oeil tiens ! » et qu’il vous prend pour une poire. Il a un air de savant fou ou de gourou de secte, au choix. Sur le mur est installée la sculpture dont il est issu : « machine à naître » qui figure une suite des mêmes bébés dans le canon et le barillet d’un revolver. #symbolism. Une petite pensée pour le réarmement démographique, comme quoi les artistes sont des visionnaires. Un peu plus loin deux statues de créatures humanoïdes-ish probablement féminines à la morphologie maigrelette et résolument pointue regardent en l’air. Un Alien quadrupède se terre à l’affut au-dessus de la porte d’entrée, attendant de fondre sur le touriste insouciant.

Giger a été prolifique et plusieurs thèmes de prédilection sont récurrents dans son oeuvre (liste non exhaustive) :

- Les organismes biomécaniques, c’est à dire des êtres avec de joyeux enchevêtrements de tuyaux, de câbles, d’organes et de machinerie qui brouillent la frontière, finalement, entre l’organique, et le synthétique, entre l’humain et la machine.

- De manière générale une certaine fascination pour le/les corps et les organes, de préférence modifiés, transformés, augmentés (cf. les tuyaux partout), option possible mutilés, torturés ou monstrueux.

- Une référence à des thèmes mystiques/occultes/religieux/mythologiques

- Une esthétique industrielle/usinière/productiviste avec des machineries, systèmes et mécanismes en tout genre (ne manquez pas un exemple édifiant un peu plus loin)

- La violence, l’agressivité, le militarisme, la guerre et la destruction

- Une thématique autour de la vie, la naissance et la reproduction, voire le temps avec un certain nombre (trop) de bébés représentés, et son pendant direct : la mort et l’anéantissement

- Et, last but not least, beaucoup, beaucoup, BeAûcoup, BEAUCOUP, de représentations, plus ou moins explicites (allant de l’évocation symbolique au photoréalisme), d’organes et de thématiques sexuelles, dans lesquelles, j’ai le regret de le dire et à ma grande consternation, on ne retrouve pas toujours de notion de consentement (mais ça si vous avez vu Alien, vous le savez).

Voilà voilà. Mettez tout ça dans un shaker, secouez bien, ajoutez une bonne dose d’acide lysergique diéthylamide non dilué et vous avez le musée. Comme les thématiques précitées se recoupent, ça donne une oeuvre certes morbide, mais très logique et cohérente dans son ensemble, servie par une créativité incroyable, et un travail du détail absolument époustouflant.

Le visiteur lambda, normalement névrosé et sans trouble psychique décompensé, passe par plusieurs phases durant cette visite :

1 – l’enthousiasme : « super, quelle créativité, waou c’est trop dark, j’adore ! »

2 – la fascination : « je pourrais regarder pendant des heures ce tableau d’alien-jésus disséquée avec des crânes de bébés mécaniques qui lui sortent des genoux, je ne sais pas pourquoi, mais je vais continuer à le regarder »

3 – le doute : « mais pourquoi un mur entier avec des têtes de bébés ? Est-ce vraiment nécessaire ? Et qu’est-ce que ça veut dire ? »

4 – le déni : il se manifeste notamment par une focalisation sur la forme plutôt que le fond, citons Achille qui devant une inquiétante statue à taille humaine que la décence m’interdit de décrire ici fit remarquer avec ingénuité à un Maël visiblement mal à l’aise : « Oh mais ! Les cheveux sont faits en copeaux d’usinage d’aluminium ! Étonnant, n’est-il pas ? » (mais il s’agit peut être juste de l’amour inconditionnel d’Achille pour l’usinage), ou par une centration sur des détails anodins au mépris de l’ensemble : « dis donc regarde cet écrou en bas à gauche de cette fresque murale, jamais je n’ai vu un écrou peint avec autant de style, c’est formidable ».

6 – Le détachement résigné ou la dissociation : « bon bah encore des **** et des meufs extraterrestres cheloues »

Le visiteur passe de l’un à l’autre de ces états au gré des oeuvres et des fluctuation de son psychisme, angoisses et obsessions inavouables comprises. Devant le fameux mur de têtes de bébés (et pas vraiment genre bébé joyeux gazou-gazou, plutôt ambiance bébé grognon coliques du nourrisson), on s’est dit que ça devait quand même pas être très simple d’avoir le zigoto Giger comme grand-père : « Ah, ton grand père il est artiste, trop cool, il fait quoi ? » « Oh bah des trucs, des portraits un peu mais je sais plus bien là ». C’est avec un vague soulagement que nous apprîmes par le truchement de la page wikipédia qu’il n’a pas eu d’enfants. On s’est aussi demandé s’il offrait des tableaux à ses amis pour leurs anniversaires. Un tableau de 3 mètre sur 4 représentant une créature extraterrestre avec des clous dans les yeux et un appendice phalloïde difforme figurant une mitrailleuse qui lance des têtes de bébés ! Mais merci Hans, super, ce sera parfait au-dessus de ma cheminée.

Maël, ce petit farceur, attira notre attention sur un croquis expliquant le fonctionnement d’un appareil perfectionné et novateur, la guillotine à pénis. Le mécanisme en est astucieux. Derrière les blagounettes d’usage et nos ricanements dignes d’une classe de quatrième, je crus voir s’allumer dans les yeux de mes comparses les braises d’une archaïque terreur brute qu’un vernis de civilisation pensait avoir éteintes.

La traversée d’un petit balconnet nous fit atterrir dans l’exposition temporaire qu’hébergeait le musée, intitulée « Threads of Life ». Elle portait bien son nom car elle fit un peu office d’une ligne de vie pour nous permettre de sortir la tête de l’atmosphère angoissante du musée Giger. Cette exposition montrait des objets ou oeuvres colorées d’inspiration très amérindienne, avec une touche un peu new-age, sur la thématique de la transmission, les cycles, etc, un truc comme ça. Des carapaces de tortues peintes et colorées jalonnaient l’exposition. La transition entre cet univers et celui de Giger avait un côté brutal et presque traumatique : je ne pouvais m’empêcher de lorgner les carapaces avec un oeil méfiant, des fois qu’elle cachent un zob quelque part ou que d’un coup en sortent des excroissances biomécaniques décharnées.

On pourrait disserter sur le contenu de ce musée et l’artiste pendant des heures. J’ai réalisé des interviews de mes compagnons de voyage pour l’écriture de cet article :

Maël, si vous deviez décrire un tableau d’HR Giger ? : « ça ressemble à un ragoût » (ok Maël, c’est dans la boîte), « ça me donne faim » (quel petit plaisantin), « c’est hyper détaillé, ça donne l’impression de regarder un tableau religieux (…) c’est que c’est très bien fait et ça reprend plein de codes d’autres oeuvres mais ça les tord. C’est l’horreur à chaque nouveau regard que tu portes sur le tableau, tu poses tes yeux sur le tableau, tu vois plein de détails, et tu vois des trucs de plus en plus crus à chaque fois ».

Achille, qu’en pensez-vous ? : « c’est sursaturé, comme si tu écoutais un son saturé et qu’en y faisant attention il y avait plein de sons différents dedans, des cris etc. » « ça évoque des choses, il dessine comme si c’était de la propagande, avec le côté militaire, industriel » (interesting point), « la peinture aérographe (ndlr : technique de prédilection de l’artiste) rend ça plus organique et dégueu ».

En tant que psycho-machin-chose il est tentant de vouloir analyser l’oeuvre de Giger par le prisme de son état mental et beaucoup s’y sont sans doute déjà essayé. Je me bornerai à souligner l’évidence, qui est que vraiment, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, et dans AUCUNE CIRCONSTANCE, il n’aurait fallu empêcher cet homme de peindre et de créer, vraiment PAR PITIÉ, laissez-le faire. J’ai trouvé un entretien mené avec la conjointe de Giger qui est aussi la directrice du musée, où se trouve cette phrase :

« He [Giger] said if he hadn’t had the opportunity to paint, he would have been a special case for psychiatrists. »

Un peu, mon neveu.

Nous avons terminé la visite et nous nous sommes promenés dans le petit jardin charmant du musée qui donne sur la jolie ville, hihihi, et avons échoué nos fesses sur les bancs en béton composite figurant des genres de colonnes vertérbrales. Kawaii !!! On a jeté un coup d’oeil au bar Giger en face du musée qui arbore un intéressant décor du même acabit que les bancs, mais découragé par l’atmosphère bruyante, et un peu nauséeux de toute cette surenchère organique, nous nous sommes finalement extraits de l’univers tordu mais fascinant de Giger, et avons fini sur une terrasse d’un bar tout ce qu’il y a de plus classique, à déguster de délicieuses glaces. Gruyères héberge en effet une chocolaterie qui se visite, ce que nous avons délaissé au profit du musée susdit, parce que nous sommes des gens malsains (est-ce que j’ai mentionné que Maël avait déjà visité ce musée DEUX FOIS, et qu’il a INSISTÉ pour qu’on y aille ? Sous ses airs angéliques il cache bien son jeu). [ndlr de Maël: tout à fait 🙂 ]

4 – Petite balade en bord de rivière

Nous sommes paisiblement rentrés dans nos pénates roulantes et, le parking de la maison du Gruyère manquant définitivement de charme, nous avons dégoté une place pour la nuit à côté de l’aérodrome, ce qui nous a permis de rêver un peu devant les machines volantes (encore une référence à Ghibli). Les nuages et les montagnes se teintaient d’un rose doré resplendissant.

Pleine de motivation, j’ai suggéré à mes comparses une « petite balade » en bord de rivière, vous comprenez, sur le plan ça avait vraiment l’air court, et après tout 6 km qu’est-ce que c’est.

Quand la nuit est tombée alors que nous étions encore au milieu de la forêt j’ai senti le poids du regard accusateur de Maël sur mes épaules : « si on finit bouffés par les loups ce sera de TA faute ». Heureusement, la forêt en question hébergeait davantage de gens qui faisaient un feu de camp en bord de rivière que de loups. Nous avons tout de même pressé le pas jusqu’au superbe pont en bois couvert qui nous ramenait vers l’aréodrome et la civilisation. Sur le chemin, nous avons croisé un fleuron de la technologie suisse : le distributeur automatique à fromage, ainsi qu’un CRATEUR.

Crateur.

Nous avons retrouvé nos petits lits douillets avec joie. De quelle atmosphère allaient être faits nos rêves ? Douceur fromagère ? Créatures indicibles ?

Ou subtil mélange des deux ?